TOKIWAの実学

Beyond the Classroom,

Into the World

本学では、学生の成長を願い、心に寄り添う教員が学術的な学びを支えるとともに、さまざまな企業や団体と連携し、地域の課題解決や商品開発など、理論を実践する機会を提供しています。

学んだ知識を磨き上げ、新しい価値を創造する。

理論と実践をつなぎ、自らの手で未来を切り拓く力を育みます。

学問、その一歩先へ

経験豊富な教員の指導で公認心理師を目指す

力を合わせてみんなで目標への到達を目指そう

「心理演習」の授業は、公認心理師を目指す学生を対象としています。学生がカウンセラー役と相談者役を交代で演じるロールプレイングで心理面接を体験し、心理支援の理論と技術を実践的に学んでほしいと願っています。

学校現場と教育行政の現場を知る教員が伴走

学生がお互いを高め合い、実践力のある教員へ

教員採用試験に向け、学校教育の現状や授業の進め方、教員としての心構えについて学んでいきます。面接の練習や模擬授業を通して互いを高め合い、教員に求められる実践的な力をつけていきましょう。

社会が直面している問題を主体的に考える

これまでに学生は、インタビューやWeb調査を通じて、「社会的事実」を理解し、考える力を鍛えてきました。取り上げた社会課題の一例として、東日本大震災や能登半島地震、茨城県の台風・大雨被害から学ぶ防災対策、そして社会福祉分野の災害支援があります。

グループでの活動で新たな気づきを

授業では、ひとつのテーマについて、グループワークによる先行研究、社会調査、学外研修、成果報告を行うことで、現代社会学科の学びの作法を修得できます。グループ発表を通して、様々な視点を学び合い、卒業論文に向けて新たな気づきを得てほしいと思っています。

コミュニケーションに関わる知識と技能を身につける

人と社会を広い視野で探究してほしい

「社会心理学Ⅱ」では、私たち人がどのような理由で行動し、他者や集団とどのように関わるのかを学びます。日常のささいな人間関係から社会全体の問題まで、幅広い視野で、自分や社会について深く理解していきましょう。

栄養学だけではない広い視野を学ぶ

日本赤十字社茨城県支部と共同でレシピ開発

社会に貢献できる栄養のプロフェッショナルへ

学生には生活習慣病、老人性疾患、アレルギー等の栄養指導など、管理栄養士資格取得のための知識を身につけるだけではなく、日本赤十字社茨城県支部との連携による「災害要配慮者向け炊き出しレシピ開発プロジェクト」の実践的な学びから、卒業後、管理栄養士として社会貢献ができる人物に成長してほしいと思います。

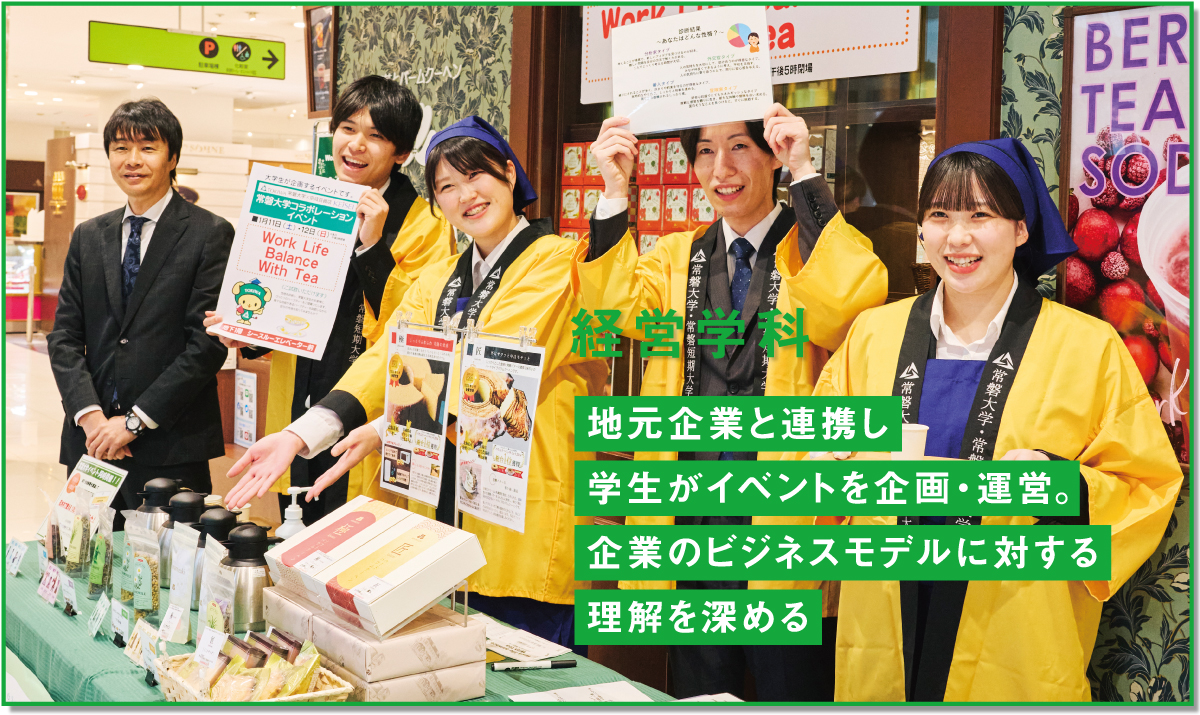

調査・分析に基づきビジネスアイデアを創造

企業との連携でリアルなビジネスを体験する

画像説明文

仲間と一緒にビジネスの現場でチャレンジしよう!

この授業は、企業と連携し現実の課題に取り組みます。学んだ理論を使い企画提案を行い、さらに実際に運営まで行い、失敗も成功も実感できる非常に実践的な授業です。販売の方法論を体験的に学び、高度なビジネススキルを身につけることができます。学生には、グループワークを通して友情も深めてもらい、大学での学びを確かなものにし、自信をもって社会に羽ばたいてほしいです。

シンポジウムで論理的思考・プレゼン能力を磨く

自ら発信して地域を変えられる社会人へ

様々な自治体政策について、身近な問題として捉え、それを理解・追求するなかで、自らの考えを研ぎ澄まし発信していく力を身につけることを目指します。この体験を糧に社会人として自分の能力を最大限発揮していく取り組みを続けてほしいです。

地域資源をアーカイブ化し活用する力を身につける

貴重な地域資源を活かせる人に

「デジタルアーカイブ実習」では、一眼レフカメラやスキャナーなどの撮影・記録機材を使い、実際に地域の文化遺産や歴史的な資料をデジタル化します。この実習を通して、地域資源の保存や活用の重要性を学び、実践的なスキルを身につけてほしいと思います。

健康レベルごとの特徴や看護の役割を理解

様々な症状に適した支援を提供する

患者さん一人ひとりに寄り添える看護師へ

慢性的な健康問題をもつ成人・高齢期にある人が、自分らしく充実した生活を送り続けられるよう支援する看護について学びます。年代、健康レベル、生活状況など、多様な背景をもつ人のニーズを捉え、個別性のある看護を提供するための知識や技術を、病院との連携による充実した環境で最先端の看護を学びながら習得してほしいです。臨床経験豊富な複数の教員が、専門性を活かして学修をサポートするので、日々成長を実感できます。

絵本の特性や活用について実践的に学ぶ

学内外の保育施設でのおはなし会を企画する

子どもたちの感性を育む絵本を探究してほしい

絵本の知識・技能が深まる授業です。絵本に関する講義の他、書店でのPOP制作や、おはなし会の実施もあります。おはなし会は、園・子育て支援センター・図書館などで対象年齢や時期・行事に合わせた内容を企画して実施します。将来、子どもたちに絵本を通して素敵な経験や想像の世界を提供できる保育者になってほしいと願っています。

社会で生きる力を育む

京成百貨店プロジェクト

| 「お客さまの来店動機や物販につながる企画」という課題のもと、地元の百貨店でイベントを企画・実施。ビジネスを実践的に学びます。 |

グループワークによってマーケティングの考え方と企業のビジネスモデルへの理解を深め、新規事業や起業に対する姿勢、営業や販売につなげる方法論を会得します。グループ内での役割やチームに貢献する重要性を体感できるため、リーダーシップやコミュニケーション力、協調性がみがかれます。プロジェクトを介して地域の課題を解決することで、自らを成長させ、地域に貢献できる人になれるはず。「働く」とはどういうことなのかを考える機会にもなっており、その後の就職活動への取り組みや社会人意識向上につながっています。

ファッションショーを開催。学生自身がモデルとなり、店内のショップの商品を使ったコーディネートを紹介しました。

常磐大学ファームプロジェクト

| 耕作放棄地を活用した「常磐大学ファーム」で、地元農家の協力を得て小麦やそばなどを栽培。収穫物を利用したイベントも開催しています。 |

「農業王国・茨城」を揺るがす耕作放棄地の増大。この問題を解決する糸口をつかむために、地域のみなさんの指導や協力を得て、学生たちは自分の手で耕作放棄地を耕します。さらには、学生が主導となり、この地で収穫した小麦やそばを活用した各種イベントを企画・実施し、地域を元気づけています。茨城県の潜在的な可能性を見抜き、実際に引き出し、地域の改善に結び付けるこれら一連の実践活動を通じ、学生たちは洞察力や企画力、実行力やコミュニケーション力など、社会が求める基本能力を獲得すると共に、郷土愛を身につけています。

「常陸秋そば収穫祭」や「石窯ピザキャラバン隊」など、収穫物を使ったイベントを実施し、県内外の人びとと交流を深めています。

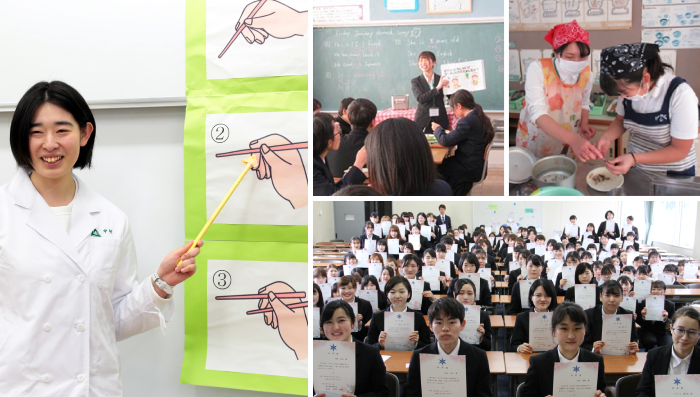

水戸市学生食育サポーター

| 学生が食育サポーターとなり、児童・生徒や保護者に対して食育に関する情報を提供するほか、小・中学校での食育活動にも携わっています。 |

管理栄養士の仕事は、相手の立場になって考えることが重要です。小・中学生への指導を通じて、学んできた専門知識を実践しながら、他者に分かりやすく伝えるためにはどうすべきかを考えるなど、コミュニケーション能力や多面的な視野を育てる機会となっています。実際の教育現場では、指導者の手や目が足りないために、家庭科で実施できない授業内容もあるそうです。食育サポーターが補助として入ることで、さまざまな授業が展開できるようになった、との声をいただいています。地元の小・中学校の教育のさらなる充実につながることも期待しています。

毎年多くの学生が水戸市教育委員会から食育サポーターに任命されています。食材や栄養、はしの使い方など、食にまつわることを幅広く伝えます。

地域包括ケアシステム

| 厚生労働省が提唱する「病院完結型」から「地域完結型」の医療への移行の実現を支えるケアシステムを地域社会の現場で学びます。 |

「地域包括ケアシステム」とは、多職種と協働し、その人がその人らしく、健康に暮らしていくことを支えるためのもの。地域住民・介護事業者・医療機関・町内会・自治体・ボランティアなどが一体となって、地域全体で取り組むことが求められています。看護学部では、地域の病院と連携して学ぶことに加え、地域のフィールドで地域包括ケアシステムの一員として参画し、地域に根ざした看護のあり方を考察していきます。自分が人びとの健康向上に寄与できていると感じられれば、茨城愛も高まるはず。茨城県の健康寿命と平均寿命の延伸につながっていきます。

看護学部は茨城県内の国立病院機構と連携協定を結び、2018 年4月に開設されました。地域に根ざし、人びとの健康課題を解決する看護職をめざします。

高大官連携プロジェクト

| 茨城県城里町のイメージ向上を目的に、水戸桜ノ牧高校常北校、城里町役場と連携。城里町の特徴や魅力を伝える取り組みを行っています。 |

取り組みの一環として、特産の古内茶を使ったお茶テイストのマドレーヌ「まちゃレーヌ」の開発を企画。実現に向けて地域の方々とも話し合いを重ねました。教員から指示されたことを行うのではなく、学生が自分たちで考え、地域のみなさんとコミュニケーションを図りながら物事を成し遂げる。こうした経験を通じ、主体性や積極性、協調性を身につけ、自己効力感がはぐくまれていきます。将来、どのような職業につくとしても「市民」であることには変わりありません。一市民として自分の住む地域や社会に関心を持ち、行動できる人をめざしています。

食材には城里町の特産品を使用しています。高校の文化祭で販売したり、地域活性化イベント「古内茶庭先カフェ」で提供したりしました。

学外での子育て支援活動

| 地域の親子を対象とした遊びの提案、親子向けイベントの運営ボランティアなど、多様なアプローチから保育を考察します。 |

水戸市内の子育て支援センターや茨城県立図書館などと連携した活動「パオパオ」において、学生たちが立案した親子遊び用プログラムを実施するほか、常陸太田市が主催するイベント「子子育メッセ」で、託児や受付、イベントの進行などをサポート。いずれの活動も保育現場で役立つスキルを伸ばしながら、子どもやその保護者との関わり方を学びます。実践を通じて子どもの豊かな成長をかなえる環境づくりや保護者への援助について考察することで、将来の自分が保育者としてどのように行動していくべきかを具体的にイメージできるようになります。

子どもや保護者と実際に交流することで、社会から求められる保育者像が明確に。他にもスポーツ大会でのボランティア活動など、地域を身近に感じる機会が豊富。